おはようございます、松下です。

近頃何故か「二次創作は元々泥棒なんだから盗まれても文句を言うな」などという珍妙な意見が横行している[1] ようですので、それについて私なりの見解[2]を述べてみたいと思います。

説明を厳密にすると分かりにくくなるため大雑把な部分もありますが、内容について明らかな誤りがありましたら、ご指摘をお願いします。

目次

更新履歴

- 2015/05/21 : 末尾に関連記事を追加しました。

- 2014/01/16 : 冒頭に著作権侵害の成立要件を追加し、依拠性と類似性について記述の修正を行いました。目次と更新履歴を追加しました。

- 2014/01/07 : 内容を大幅改訂しました。

- 2012/08/02 : 記事を公開しました。

無断転載と二次創作は同罪ではない

法的解釈と黙認ルールの存在

「無断転載も二次創作も同じ不法行為じゃないか」という指摘についてですが、まず著作権侵害が成立するのは

- 侵害されたとされるものに著作物性が認められること

- 著作権が有効であり、権利が及ぶ範囲で利用されている(=引用などの例外的に無断で使ってよいとされる利用条件にあたらない)こと

- 利用者が当該著作物の正当な利用権原を持たない(=権利者でもなく許諾も得ていない)こと

- 複製物や翻案物が元の著作物に対し依拠性がある(=事実上の因果関係として元作品の主要な要素を拠り所としていること)

- 複製物や翻案物が元の著作物と比較して十分に類似していること

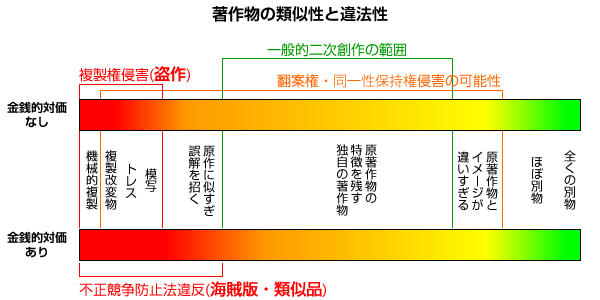

以上全ての要件を満たす場合です。条件1、2は前提に置くとして、条件5の類似性と違法性の関係を図にすると以下のようになります。

図1

図中用語の大雑把な解説:

- 著作権(著作財産権)

- 知的財産権の一種で、著作者が著作物の排他的利用を行う権利。著作権法において定義されている。

- 著作者人格権

-

著作者の人格的利益の保護を目的とする権利。著作財産権同様に著作権法において定義されている。

- 同一性保持権

- 著作者人格権の一種で、著作の同一性を保持する権利。不適切な引用や改変によってあらぬ誤解を受けかねない場合にこれを差し止めることができる。

- 二次的著作物

- 原著作物に新たな創作性を加えて作られた著作物のこと。

- 二次創作物

-

二次的著作物のうち、個人や同人の範囲内で作られたもののことを指す。これ自体は正式な法律用語ではない。

近年では権利者により二次創作のガイドラインが用意されるケースもあり、必ずしも無断のものだけを指す用語ではなくなっている。

二次的著作物の一種である以上、著作権を主張することが可能。 - 不正競争防止法

- 公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために制定された法律。この法律において周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為の禁止が定められており、海賊版や類似品の販売を制限している。非親告罪。

上の図をご覧いただくとお分かりの通り、無断転載や海賊版販売は複製であるゆえに違法性が明らかである一方、新たに別のものとして作られた二次創作物には類似性判定の余地があるため、無断であっても必ずしも違法とは言えないことが分かります。二次創作物でも翻案権や同一性保持権が及ぶものの、原作要素を薄めて行けばそのうち全くの別物になるので、程度問題になるということです。図1において右に行くほど赤が薄まっているのはそういう事情です。

4番の依拠性に関しては、まず無断複製では複製なので依拠していることは確実となります。二次創作物でも何かの作品の二次的著作物であるからには幾らかの依拠性があるのはまず間違いないのですが、類似性が低いあまりに依拠性も薄くなり、証明できないというケースはあり得ます。

3番の利用権原については、無断複製は無断なので権原は無いと言えます。二次創作物の場合、版元自ら二次創作OKを表明しているならば、この問題をまず間違いなくクリアしています。版元の明示的OKが無い場合、二次創作でも法的に許諾は無いと言えますが、一方で同人誌即売会には企業ブースというものが存在します。即売会において版元関係者の目の前で二次創作同人誌の有料頒布をしていて咎められていない、場合によっては出版関係者からのスカウトもありうる、という現実からして、つまり黙認という状況が十分に成立しています。黙認されていないのならオンリージャンル系イベントなど開催告知の時点で即座に潰されておしまいです。無断複製物ではたとえ無料配布であっても企業を招いてこのような頒布イベントを開催できないことから、両者の違いは明らかです。

ここまでを簡単にまとめると以下のようになります。

| 無断転載等の無断複製配布 | 二次創作 | |

|---|---|---|

| 1.元作品の著作物性 | 有効であることを前提とする | 有効であることを前提とする |

| 2.版元の権利の範囲と有効性 | 告訴が可能な程度には有効であることを前提とする | 告訴が可能な程度には有効であることを前提とする |

| 3.版元の許諾 | 権利者を全く無視しているので勿論無し ただし知っていて放置されている場合は別 |

二次創作OKとされている場合全く問題なし 正式な許諾を得ていなくても権利関係者の目と鼻の先で頒布することが出来、状況的に黙認が成立している |

| 4.元作品への依拠性 | 複製なので依拠していることは確実 ※条件に依拠性が必要とされるため、因果関係がなく偶然似ているだけの場合は無断複製ではなく、よって違法でもない |

二次創作であることが明らかならば依拠性はあるが、類似性の低さから依拠性も薄くなり、証明できない場合がありうる |

| 5.元作品との類似性 | 丸ごと複製なら確実 複製でも元作品を判別できないほどごく一部だったり、模写でも似てなかったらセーフ |

個別判断が必要であり、必ずしも違法であるとは断定できない |

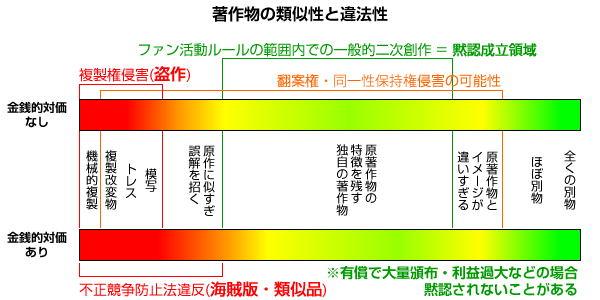

二次創作というものは法的に全く問題がないとは言い切れないが権利関係者の目の前で頒布していても咎められるわけでもない、つまりこれがグレーと言われる状況なのですが、そういうイベントが企業を巻き込んで成立している以上、明確な許諾がなくてもルールを守る限りはやっても良いというのが無断転載との違いです。著作権法の該当部分は親告罪ですので、版元が問題視しない限りは罪にも問われません。ゆえに、法的解釈と併せて基準にするべきは、そのルールを守っていれば基本的に問題なしとされている即売会ルール(ファン活動ルール)です。これを図示すると以下のようになります。

図2

この黙認成立領域はあまたの二次創作者と即売会スタッフがこれまでの経験則から手探りで見極めてきたものですが、勘違いしてはいけないのは、暗黙の了解とはファンの都合で作ったものではなく、あくまで版元が何を問題視するかに合わせて作られたものだということです。

この図からも分かる通り、無断転載等の無断複製配布はファン活動のルールでも禁止となっており、無料配布であっても即売会準備会にNGを食らいます。無断転載はルール範囲内の二次創作と違って、黙認されていないということです。

これに対し「暗黙とか黙認って何だよ、裏でコソコソやってないで公認をとりつけろ」などと仰る方は、公認は版元のリスクになるということを御理解下さい。版元が二次創作を安易に公認してしまうと、

- 認めたからには責任が生じる

- 一度認めたものを取り下げるのは難しい

- 売上の一部が納められる商業ベースの正式な二次的著作物との境目が曖昧になる

- 半端にはっきりしたルールを作るとルールの隙間を突いて予想外のことが起こりかねない

などのリスクを背負うことになるわけです。ゆえに、ファン活動は盛り上がってもらいたいけど公認のリスクは背負いたくないという普通の版元は、こういった問題を避けるため黙認という形をとります。公認ではなく黙認であるのは、版元の都合が多分にあるわけです。

要するに、この黙認と暗黙のルールの組み合わせは、ファン活動をわざわざ公認するというリスクを避けて「いざとなったら気に入らないものをいつでも切り捨てられる」という版元側の利便性に寄与しています。つまり見方によっては、版元は自作品を勝手に宣伝してくれる二次創作者をある意味では都合よく利用しているとも言えます。制限付きのファン活動に文句を言わないだけでファンが勝手に増えて行き、しかも都合が悪いものを好きなように淘汰できるのなら、これをやらない手はないということです。まともな二次創作者ならそんな思惑やいつ公開停止処分を受けるか分からないリスクは重々承知です。しかし、日本の著作権法にはフェアユースの概念が限定的にしか取り入れられておらず、代わりに親告罪であるという部分を利用して黙認運用で回っているというのが現状です。

リスク回避の観点から、二次創作のルールは基本的には暗黙のものとなっていますが、二次創作のガイドラインを明示している版元も幾つかあり、その中でも明確な二次創作許可ルールを定めているクリプトン・フューチャー・メディア社は、ファンに対して極めて誠実であると言えます。ルールを明言することは版元にとってリスクになりうるわけですが、クリプトン・フューチャー・メディア社のキャラクター・ボーカル・シリーズは当初から二次創作活動=ファン自らの大規模広報活動という強烈な正のスパイラル現象により爆発的に売り上げを伸ばしたものですので、クリプトン・フューチャー・メディア社はファン活動の有益な面を最大限活かすスタンスを取っています。それが明文化された二次創作ルールやピアプロという形に現れているわけです。[3]

ファン活動には黙認ルールがあるという根拠

二次創作同罪論を掲げる方は「黙認ルールなんて言ってるけど権利者がそんなことを言ってない以上そんなルールは存在しない」と一様に仰るわけですが、そもそも明言してたら黙認にならないわけで、権利者が明言した証拠など出てくるはずがありません。しかし一部関係者の発言や、黙認の事実が存在しないと辻褄が合わない事例を挙げることはできます。

まず先ほどから提示していますが、コミケなどの即売会では版元企業がブースを展開している目の前で二次創作物の有料頒布を行っています。カタログでも何の本を頒布すると事前予告しているのに、存在に気づいていないわけがありません。オンリージャンル系イベントの殆ども運営に問題がなければ開催されています。

最近ではTPPやら何やらで著作権法が非親告罪に変えられてしまう見込みが出てきており、それはまずいということで漫画家の赤松健先生が権利者側として同人マークの仕様制定・自作品を用いた試験運用などで奮闘なさっています。これは元作品にマークを貼ることで権利者自らが二次創作の許容を明示しようという試みであり、現状の二次創作の黙認運用の代わりとするためのものです。

また、現状の黙認慣習については文化庁も認識しています。

関係各団体等ヒアリングによれば、商業利用の場合、おおむね権利処理が行われているとの意見が関係団体等から示されている。また、権利処理が行われていない場合においても、現行著作権法により許容され得るもののほか、各業界において形成された慣習や秩序の下、一定の範囲ではパロディが権利者によって黙認等されている土壌が存在し、その枠内において行われているとの意見が示されていたところである。これらを踏まえれば、パロディを許容する明示的な法制度がなくとも、権利者と利用者との間で、ある種の緊張関係が保たれ、その緊張関係の下、広い意味でのパロディが行われていると評価することができる。

文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチーム平成25年3月報告書27ページ第4章の1より

二次創作禁止になったという噂があった小学館の件でさえも、ゲッサン編集部からは「10年近く前からある文章で、悪質な著作権侵害から作家さんの著作権を守るために、どこの出版社でも明記されているはずのものなので、良識あるファンにとっては関係のないもの」という見解が出ています。芳文社騒動も同様の勘違いによるものです。

また、この件について、少年画報社ヤングキング・ヤングキングアワーズ編集長でコミケ準備会3代目共同代表の筆谷芳行さんからは「問い合わせられたら立場的に駄目としか答えようがないが、うまくやってくれればいい」とコメントが出ています。

二次創作者は自らの作品の無断転載者を有無を言わせず処分してしまって構わない

さて、自らの作品を無断転載配布された二次創作者に対し無断転載者やその擁護者が言う「お前だって違法行為してるだろ」という開き直りですが、既に述べた通り、ファン活動ルールに従っている二次創作物の頒布は版元権利関係者が見ている前でも出来る行為であり、それに対して無断転載はただの不正利用です。二次創作物とはいえ作者はその権利を持っていますから、作者に無断複製配布を咎められた無断転載者は著作権侵害の要件を完全に満たしています。咎めても言いがかりをつけてくるようならもう言い分は無視して淡々と処分してしまって構いません。わざわざ訴訟の準備などしなくても、Googleから検索除外するなりアップロードサービスから強制削除するなり、方法は色々とあります。

それでも「お目こぼしをもらっている立場なのだから騒ぎを大きくするな」などという意見も見受けられますが、それはむしろ逆です。

まず二次創作物が二次創作者の手を離れて勝手に拡散されることが版元にとって好ましいとは言えません。何故なら、過剰に特定の二次創作作品のイメージが広まってしまうのを版元は好みませんし、更に版元から公開差し止め要求があった場合に止められなくなる危険性があるわけです。この点において、二次創作物の不正利用、特に無断複製配布は版元にとっても迷惑であると言えます。ゆえに二次創作者にとっては自らの著作物の不正利用を防ぐのも節度の一部であり、これを何ら恥じる必要はありません。逆に独自の理屈で二次創作だから訴えられないだろうと高をくくっている不正利用者は、二次創作者どころか大元の著作者から訴えられる可能性もあることに気付くべきだと思います。

このように不正利用を止めるべき理由があるわけですが、先程の妙な理屈で遠慮をして不正利用行為やルールからはみ出すファン活動を放置していくと、ルール内でファン活動をするのが前提で許されていたのに、はみ出し者が増えたことで節度をもったファン活動が出来ないものと版元に判断され、二次創作活動を全面禁止される危険性があります。それを防ぐためにも、二次創作に関わる者は自身だけでなく他者にもルール遵守を徹底していかなければならないわけです。

ところでもし二次創作者が版元の許容する範囲を超えて例えば18禁禁止ジャンルで18禁の著作物を作っていたとします。これ自体二次創作に関わるものとして避けるべきことですが、だから訴えることなんかできないだろうと思って無断転載するのは考えが甘いと言えます。禁止されているということは版元にとってより一層拡散されたくない内容のものですから、実際には二次創作者の頭越しに版元から警告が飛ぶ可能性があります。二次創作者としても、そうなる前に公開を何とか差し止めるべきです。

更に、本来有り得ないはずですが10割トレパクの本を作って頒布したとしましょう。10割トレパクだと創作性が認められず、つまり本の作者が「著作者」ではなくなることが考えられます。作者に著作権が認められないなら大丈夫だろうとこれを無断転載すると、今度は他の著作物の複製物を無断転載していることになるため、やはり版元から警告が飛びます。或いはパクリ元が二次創作物であった場合でも、パクリ元の二次創作者が訴えることが出来ます。

結局のところ、ただの不正利用者には一分の理もないのです。

Twitterアイコンについての追及は正当ではないのか

Twitter上に企業作品から切り抜いただけの不正使用アイコンを多数見かけるのは事実です。これはファン活動ルールに照らし合わせると真っ黒のアウトなのですが、現在のところ「絵を描く力はないがその作品のファンだ」という意思表明に使われていることが多いからか、版元はそれによる損害と作品の宣伝効果とファンを一人一人注意するリスクを秤にかけて、今のところ大した損害はないだろうということでいちいち注意はされていないという状況です。しかし、誰かに咎められた際に「これは公式画像だから無断転載じゃない」などとおかしなことを言い始めると炎上の契機になりますのでお勧めしません。自由に使えるTwitterアイコンを配布しているところも多数ありますので、出来ればこういったものを利用するのがよいでしょう。

- キルミーベイベーtwitterフォロワー数1万人突破記念! アイコン686枚プレゼント

- 無断転載等の著作物無断複製利用問題FAQ Q9:シェア機能だとアイコンや背景に使えないんだけど、どうすればいい?

ここで、企業が黙っているからといって二次創作者は企業を見習って黙っていろというのは、とんだお門違いです。著作者に問題とされないから罪に問われないのであって、この場合二次創作とはいえ著作者が公共の場での使い方を問題としているのですから、使用を差し止めるのは当然の権利です。二次創作者の場合はその権利が版元の権利やファン活動ルールとぶつかる場合があり、その場合に版元に譲らなければならないというだけの話で、不正利用者に遠慮する理由はありません。

ところで世の中には自称現代アーティストなのに他人の映像作品の一コマを縮小しただけのアイコンを使ってしかも著作権や他の作者に喧嘩を売っている厚顔無恥な人、具体的には黒瀬陽平という人がいます。所詮Twitterアイコンとはいえ、あの人が未だに使用を差し止められていないのは流石に処置が寛大過ぎると思うのですが、いかがなものでしょうサンライズさん。

二次創作・ファン活動の一般的ルールと問題になった例の検証

ファン活動の一般的ルール

二次創作の一般的ルールはあくまで暗黙のものですが、概ね以下のようなルールを守るべきとされています。

- 大原則:版元を怒らせてはいけない

-

二次創作物の作品内容に留意すべきなのは勿論ですが、もし作品外のことであっても、版元を挑発するような言動が目に触れれば、内容如何に関わらず許されなくなる可能性があります。版元はあくまでファン活動の活性化のために敢えてセーフゾーンを設けているだけであって、ファンでも何でもないものに対しては容赦なく著作権侵害を訴えることができるということを忘れてはいけません。たとえ作品という形に反映されなくても版元への敬意は大事です。仮にそれほど敬意を持っていなくても、それを表に出して得することなど何一つありませんので黙っていましょう。

これ以下のルールも、結局のところ「こういうことをすると版元が怒るのでやってはいけない」ということの原則説明に過ぎません。 - 原作を冒涜するような内容であってはいけない

-

原作を完全に無視した「原作レイプ」と呼ばれるような作品内容は原作イメージに影響を与えかねないため、或いは単純に腹立たしいため、版元には嫌われます。元々18禁ではない作品の18禁二次創作を行う場合なども結構スレスレなので要注意です。

この原則は図2における右側の黄色ゾーン、同一性保持権侵害領域にあたります。イメージが離れているということは類似性も必然的に低くなるわけですが、そっくりの絵でわざわざキャラや作品を貶めるような行為は結構危ないので覚えておきましょう。 - 原著作物の代替品とみなせるほど似せてはいけない

-

逆に余りに似せすぎても、原作のイメージに影響を与えかねないこと、原作の商品価値に影響を与えかねないことから、版元のマーク対象になります。似せるということは原作愛の現れであることも多く、そういう意味では冒涜よりははるかにましですので、これだけで一発アウトになることはそう多くはありません。しかし、他の要件と併せてアウトになる場合がありますので、忠実に似せすぎるのも危険と覚えておきましょう。

この原則は図2における左側の黄色~赤、同一性保持権侵害領域にあたります。金銭的対価が発生する場合に類似品や海賊版とみなされると不正競争防止法(※非親告罪)まで適用されて極めて危険ですので、非公式作品であることがはっきり分かる装丁にしておきましょう。 - コピー掲載や無断トレスをしてはいけない

-

二次創作は創作活動ですから、自分で作るのが大前提です。コピー掲載や無断トレスでは二次創作物としての創作性が薄く、ただ元作品の権利を侵害するだけのものになってしまいます。これは容赦なく摘発対象となるか、或いは頒布を禁止されますので気をつけましょう。構図模写は許される場合もありますが、模写の精度がトレス並に高い場合や、あまりに模写ばかりで埋まっている場合などは許されないことがあるので要注意です。

この原則は図2の左端の複製権侵害領域にあたります。

特に元作品からそのまま持ってきた内容について自らが描いたなどと主張した場合は最悪で、これは著作権法第121条違反、著作者名詐称罪にあたります。著作者名詐称罪は著作権侵害の中でも例外的に非親告罪であり、誰でも警察に通報できますので絶対にやってはいけません。 - 営利販売をしてはいけない

-

二次創作はあくまでファン活動として許されているので、営利販売を行ってはいけません。営利目的でなくても、印刷代金などのコストを大幅に上回る資金回収は控えましょう。この原則から、原材料費が0のダウンロード販売が近年では問題となっています。クリプトンでもダウンロード販売は認められていません。

イベントでの頒布とダウンロード販売の中間に、同人ショップ販売というものがあります。こちらは原材料費と卸値の調整で二次創作者自身に利益が発生しないようにはできますが、一方で同人ショップが二次創作物の販売代行で確実に利益を上げており、版元に利益が還元されていないのは問題と言えます。販売代行ならイベントで売り子さんに仕事料を払うのと同じようなものと言えなくはありませんが、それを企業がやっているのはかなりきわどいところです。このあたりの問題は結局企業と企業の間の話になってしまいますが、同人ショップは同人誌と一緒に版元の公式グッズを精力的に売り込むことで間接的に利益を還元している模様です。なお、クリプトンではこの同人ショップ委託販売も許可していません。

更にもう一段踏み越えたところに一般流通(amazonなど一般ショップでの販売やJANコードを付けた流通)というものがあり、これをやらかした場合法的手段を講じられる可能性が格段に高くなりますのでやってはいけません。また、近頃では他人が勝手にamazon販売しているといった事案[4]までありますので、もし見つけたら可及的速やかに対処するべきでしょう。 - あまりに大量の部数を頒布してはいけない

-

近頃は二次創作ネタの逆輸入といった柔軟な運用をする版元もありますが、それでも特定の二次創作作品のイメージが浸透して元作品のイメージに影響を与えるのは好ましく思われないことがあります。そのため、大量部数の頒布も控えるべきです。これもダウンロード販売が許可されない原因となっています。web上のフリー配布ならば見逃してもらえることが多いですが、それでも影響が大きくなりすぎる場合は差し止め要求が飛んでくる可能性がありますので十分留意すべきです。

部数が多いか多くないかの判定基準は基本的には「即売会イベントで手渡しできるだけの量」となっておりますので、こちらも同人ショップに大量に卸して販売代行してもらうのはルールをはみ出すことになります。手渡しのレベルを大幅に上回らない程度の部数ならば部数自体の問題は無くなりますが、どちらにしろ目立つことで摘発対象になりやすくなりますので要注意です。 - 立体物は当日版権システムに従う

-

ガレージキットなどの立体物に関しては、別途当日版権システムというものが存在します。許諾システムが存在する以上、無許可での販売は不可です。必ず申請して許可を取りましょう。無視したら訴えられても文句は言えません。版元企業が申請・審査を受け付けてくれない場合は「駄目」という意思表示ですので、素直に諦めましょう。そうならないように、受け付けているかどうか程度は事前に調査しておくことをお勧めします。

なお、あくまで「当日版権」ですので、当日以外に販売・頒布を行うのは勿論駄目です。

ちなみに何故立体物以外に当日版権システムが適用されないのかといえば、要するにガレージキットの審査でさえ時間がかかるのに、物量的に桁違いの同人誌の審査など現実的に無理というお話です。他にも適用するとまずい理由が沢山ありますが、これについては太田たこすさんの当日版権はコミケにそぐわないという話が詳しいです。 - 版元が設定しているガイドラインがあればそれに従う

-

版元自ら示した二次創作ガイドラインが存在する場合、それは一般的ルールよりも優先度が高くなります。熟読の上で違反しないように留意しましょう。もし作品単位で二次創作禁止と明示されているのであれば、その作品については諦めるのが賢明です。

なお、小学館のような一見禁止を掲げていて実は許容しているという例もあるので、情報はなるべく多く集めましょう。

以上の条件を踏まえて、二次創作物が版元に問題であるとされた例について一体何が不味かったのかという解説を行っていきます。

ポケモン同人誌事件(1998年~1999年)

1998年夏に発行されたポケットモンスター同人誌について任天堂が1999年初頭に著作権侵害を主張し告訴、略式裁判と10万円の罰金支払いを以て終結した事件です。

この事件では二次創作の作者が略式とはいえ法廷に立たされ、有罪という結論が出ています。こうなってしまっては泥棒扱いも免れません。

さて、この事件で一体何が不味かったのかといえば、その同人誌の内容にほかなりません。押収されたポケモン同人誌の内容はサトシとピカチュウの獣姦ものだったという話ですから、「冒涜的内容禁止」の原則に反しており、何より「版元を怒らせてはいけない」という大原則に反しています。任天堂としては、子供に夢を与えるコンテンツであるポケモンに獣姦のイメージを植え付けられてはたまったものではありません。また、問題そのものとは別にサークルの名前が「海山商事」だったため、何らかの法人組織との関わりを勘繰られて大げさに扱われたという説も存在します。

任天堂の当時の主張としては「勝手なイメージを流布されるのは困る」ということでしたので、図2で言う右側の同一性保持権侵害を訴えているように見えます。しかし実際の裁判における原告主張は複製権の侵害です。複製権とはその名の通り自らの著作物を複製する権利及び他者に勝手に複製させない権利のことですので、自力で描いた二次創作物には本来適用できません。しかし、それ以前に複製権の侵害を主張して勝訴した前例があったために、手っ取り早くこれを利用したのではないかと考えられます。

この前例というのが1976年のサザエさんバス事件です。これは立川バスがサザエさんのキャラクターをバスにペイントして「サザエさん観光」として無許可で運行していた件に対する訴えで、原告が複製権侵害を主張し、東京地方裁判所判決ではキャラクター自体の著作物性には言及せず「対比をするまでもなく」著作権侵害であるとしています。この際、どこのページからコピーしたかの検証は行われていません。

本件頭部画と同一又は類似のものを、漫画「サザエさん」の特定の齣の中にあるいは見出し得るかも知れない。しかし、そのような対比をするまでもなく、被告の本件行為は、原告が著作権を有する漫画「サザエさん」が長年月にわたって新聞紙上に掲載されて構成された漫画サザエさんの前説明のキャラクターを利用するものであって、結局のところ原告の著作権を侵害するものというべきである。

つまり原告の訴えが複製権侵害であるのに対し、判決では他人の漫画のキャラを勝手に使って営業してるのに著作権侵害を免れるわけが無かろうがと申し渡しているわけで、はっきり複製権侵害であるとは言っていません。

ただし、バス(1951年~)に描かれた絵は頭部のみであり、原作中のどれかの絵に模写レベルで似ている可能性はかなり高いと言えます。更にそれを詳細に比較する以前に原作第1巻(1947年発売)の表紙の顔にそっくりですので、単に複製権で争ったとしても違法判定を免れるかは怪しいところです。

一方、1997年のポパイをネクタイの柄に使った事件では、同様に原告が複製権侵害を訴えているものの、最高裁判所判決では「著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない」と厳格な立証を要求しています。そして該当するのが既に著作権が切れた連載回であったとして差し止め要求が無効になっています。

なお、この判例がキャラクター自体の著作物性を否定した例として用いられることがあり、確かに「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」とはっきり述べられていますが、一方で「著作権の保護期間は、各著作物ごとにそれぞれ独立して進行するものではあるが、後続の漫画に登場する人物が、先行する漫画に登場する人物と同一と認められる限り、当該登場人物については、最初に掲載された漫画の著作権の保護期間によるべきものであって、その保護期間が満了して著作権が消滅した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、もはや著作権を主張することができないものといわざるを得ない」とも言われており、保護期間があるということは結局著作権法で保護されないわけではないということに留意が必要です。

どうしてこんなややこしいことになっているかというと、本件の場合は連載漫画の保護期間終了している部分とそうでない部分の両方に登場しているキャラを使ったら権利侵害になるのかどうかという判定をする必要に迫られたわけで、ここでは連載漫画の続きの部分は自ら翻案した二次的著作物として既に登場したキャラの自体の権利は二次的著作物の原作依拠部分に相当する部分であり権利は既に切れているものと見なし、期限切れ部分からのコピーは期限切れキャラに対する期限切れの表現物のコピーなのでセーフ、期限がまだ残っている部分からのコピーは期限切れキャラに対する期限が切れていない表現物のコピーなのでアウト、という判定になったわけですね。

話を戻して1999年のポケモン同人誌事件の略式裁判では、期限切れなどが関係無かったせいか略式であったせいか、サザエさんバス事件同様の扱いとなっています。そういう意味で過去の判例に照らしてはいるものの、普通に作られた同人誌であればゲーム画面やパッケージのコピーなど使っているはずがありません。

しかし結局のところ複製権でなくても何らかの侵害に当たる可能性は否定できず、そこを厳正にして裁判を争うよりも略式裁判で素直に罰金を払った方が得策と踏んだのか、特に争う姿勢を見せていません。

ドラえもん最終話同人誌問題(2005年~2007年)

2005年に制作された当該同人誌に2007年に小学館が公開差し止め要求を行い、誓約書提出と示談金支払いを以て終結した事件です。

こちらはあくまで示談解決であって、裁判で罪状が確定したわけではありません。

制作から公開差し止め要求まで2年の開きがあることから、実は当初小学館はこれを問題と見ていなかったことが分かります。

では2年の間に何が問題になってしまったかというと、まずこの同人誌の発行部数が頒布ベースで13,380部あまり、出荷ベースでは15,550部あまりとなっており、「大量部数頒布禁止の原則」に反しています。また、売上の一部を示談金として支払ったことから分かる通り、「営利販売禁止の原則」にも反しています。更に絵柄が原作に酷似しており、これが「似せすぎてはいけない原則」に反しています。それでも同人誌そのものでは二次創作の作者名が明記されていたため間違われることは殆ど無かったようですが、これが無断転載でネット上に広まってしまったことで、本当に原作の最終回と間違って小学館に問い合わせる人が続出しました。そのため、小学館・版元サイドはファンが勝手に作ったドラえもん最終回のイメージがあまりに浸透しすぎていることに危機感を覚えて差し止め要求に至ったというわけです。

この件で二次創作の作者には原作へのリスペクトが十分にあったとされているため、事件の一部だけ見て小学館をバッシングしている人を見かけますが、事態がここに至っては流石に仕方の無い対処であったと言えます。

この件では最終的に作者を無視した無断転載で作品だけの認知度が上がったのがとどめとなっていますので、この無断転載者は版元と二次著作者の両方に迷惑をかけていることになります。作者が発表の場所をコントロールできないという状況は、こういった場合に致命打になりうるわけです。無断転載したって損害なんかないだろうという身勝手な主張は、この意味でも大きな誤りであることが分かります。

作品だけを独り歩きさせず、作者が公開状況をコントロールできるように正しく紹介する方法はありますので、気に入った作品があったなら無断転載などせずにきちんと正しい方法で紹介しましょう。

以上の有名な事件では、どちらも二次創作・ファン活動のルールに違反していたことが分かります。逆に言うと、ルールを守って節度を持った二次創作をしているならば、いきなり訴えられたり損害賠償請求をされたりすることはまず無いわけです。

二次創作をこれからやろうという方、或いは創作そのものはやらないけれどファンとして盛り上げていこうと考えている方は、版元を怒らせないという大原則だけは常に念頭に置いて、ルールを守ってファン活動に勤しみましょう。

参考までに、カオス*ラウンジ(文具)も自身の活動は二次創作と一緒であるという言い逃れをしたことがあり、まあ他者の著作に依拠して活動しているという点においては二次創作と言えなくもありませんが、他人の著作物のコピーを勝手にそのまんま使っていて、キメこなというキャラの著作者詐称をやらかしていて、営利販売をしていて、原作を冒涜する水ぶっかけアートといったものを作っていて、東方ProjectやPixivのガイドラインもまるっきり無視していて、元の絵や作者に対して尊敬の念が無いことを聞いてもいないのに自ら宣言していて、その上絵を踏んで原作者に喧嘩を売っているのですから、論外の大アウトであることは疑う余地がありません。

こうして見てみると、結局のところ彼らが現代アートと称する行動は元作品の作者を侮辱して怒らせる要素ばかりが充実しており、批判を受けて当然の存在であることがお分かりいただけると思います。

- 参考:アイコンを無断転載して居直り強盗モードに突入する人たち コメント欄、「無断転載」と「二次創作」の混同。、冬コミ新刊を無慈悲な輩に無断うpされた同人作家さん、割れサイトのDL数が販売部数の10倍近いという実情に絶望する [↩]

- あくまで個人の見解ですので、全ての場合に必ずしも正解であるとは限りません。 [↩]

- これに対してファンも誠実に応えるのが筋というものですが、人数が多すぎるせいか一部にルール違反が見られるのは残念なことです。 [↩]

- 参考:[速報]艦これの薄い本が勝手にAmazonの電子書籍で売られる事案が発生、二次創作イラストの無断グッズ化の仕組み [↩]

ピンバック: 調査報告 : 豆腐メンタル逆切れ事件(1) | 松下響の天輪返し

ピンバック: 調査報告 : 豆腐メンタル逆切れ事件(2) | 松下響の天輪返し

ピンバック: 無断転載をその必要性から撲滅するキャンペーン | 松下響の天輪返し

ピンバック: 20歳未満お断り 【コミケ】コミックマーケット83対策本部 in VIP【夏コミ】 | 20歳未満お断り

ピンバック: 無断転載等の著作物無断複製利用問題FAQ | 松下響の天輪返し